ㅣ서영숙의 미술세상ㅣ

이유 없이 어깨가 쑤시고 아프면 여지없이 다음날 비가 내린다. 어르신들의 몸으로 오는 일기예보가 나에게도 생긴 것이다. 누적된 무리한 작업으로 인한 영광의 상처(?)이다.

피에르 오귀스트 르누아르(Pierre Auguste Renoir, 1841~1919)

그는 어린 시절 몹시 가난하여 도자기 공장에서 그림 그리는 일을 했으나 4년 뒤 기계화 바람이 불어서 그 일자리마저 잃고 간신히 부채 그림을 그리면서 생계를 유지하였다. 하지만 루브르 박물관을 자주 찾던 그의 꿈은 화가가 되는 것

스무 살 되던 해 미술학교 에콜 데 보자르에 입학했고, 모델료가 들지 않는 자연을 주로 그렸지만 힘들게 시작한 만큼 그에게 그림 그리는 시간은 너무나 행복했다.

그는 말년에 류머티즘성 관절염이 발병하여 괴로워하다 급기야 휠체어 신세를 지게 되었고 흐리거나 비가 오는 날에는 몹시 괴로워했다. 그가 말년에 남프랑스의 프로방스 지방에서 보낸 것도 그곳에 비가 적게 내리기 때문이었다. 71세 되던 해 유명한 의사를 만났고, 좋은 효과가 있어 휠체어에서 일어나 몇 발짝 걸을 수도 있게 됐지만, 곧 주저앉으며 이렇게 말했다. “포기하겠소. 내 온 힘을 다한다면 간신히 설 수 있겠지만 나는 그 힘을 그림 그리는 데 쓰고 싶소.” 그 뒤 르누아르는 다시 걷지 못했다. 대신 휠체어에 앉은 채 온 힘을 다해 그림을 그렸다. 손이 제대로 움직이지 않자 붓을 손가락에 묶어서 그림을 그렸다.

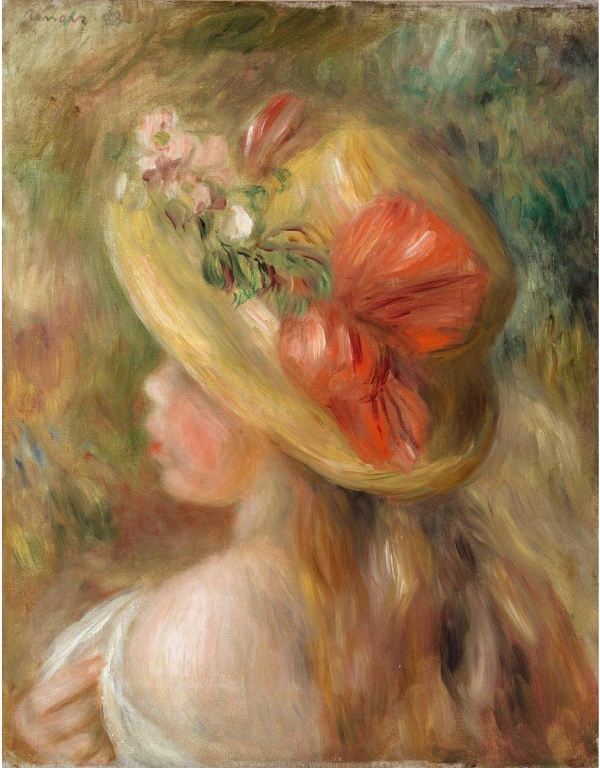

그의 작품 <모자를 쓴 소녀>는 등을 돌리고 있는 소녀의 얼굴보다 모자에 눈이 먼저 간다. 소녀는 복숭아색 볼이 통통한 얼굴에 긴 생머리, 머리 위에 사뿐히 놓여 화사한 빛을 반사하고 있는 모자, 리본의 오렌지색과 어울려 색채만으로도 풍부한 분위기를 연출한다. 햇살 아래 나온 여리한 소녀의 모습이 평화롭고 행복하다. 온 세상의 시름을 잊게 해준다. 저 모자를 쓰고 나서면 행복해질 것만 같다. 걸을 수 있는 다리를 포기한 대신 택한 그의 그림에서 보는 그것만으로도 마음의 평안과 위로를 받는다.

매일 작업실을 찾아 작업하며 나는 생각한다.

이 작업을 통해 나는 행복한가? 내 작품을 보는 이에게 작은 위안을 줄 수 있는가? 이 저녁 생각이 깊어진다.